A2极端环境能源材料与器件研究中心

一、师资队伍

高层次人才:黄佳琦(国家级青年人才、博导),靳柯(国家级青年人才、博导),陈亚彬(国家级青年人才、博导)、李红博(国家级青年人才、博导)、黄厚兵(国家级青年人才、博导)、刘方泽(国家级青年人才、博导)、徐健(特立青年学者,博导)、李博权(国家级青年人才,博导)

副教授:袁洪(博导),郭寻(博导),万迪(博导),闫崇(博导),崔彬彬(博导),王静(博导)

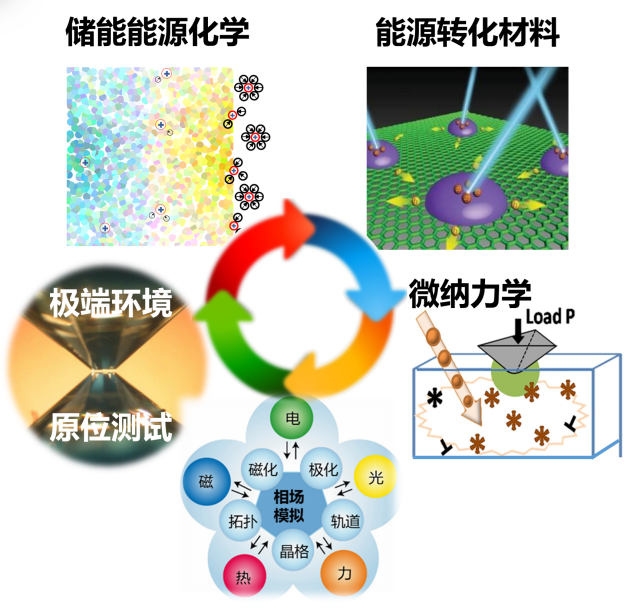

科研创新团队5个:高比能电池能源材料化学团队,材料微结构与理论计算团队,光电转换能源器件团队,微纳力学团队,极端环境材料服役团队。

二、研究中心简介

极端环境能源材料与器件研究中心成立于2019年10月,获北京理工大学实验室平台建设资助。围绕国家重大战略需求,依托“高能量物质”教育部前沿科学中心和北京理工大学前沿交叉科学院,聚焦团队在材料、光伏、储能领域的研究基础,着力于极端复杂环境体系下的能量获取与存储转化中的原理机制-关键材料-器件应用研究。中心建设有一支涉及材料科学、化学、化学工程等交叉学科的研究团队,中心固定成员共17人,其中国家级领军人才1人,国家级青年人才7人;博导15人,博新计划博士后2人,研究生70余人。实验室面积超400平方米。

三、人才培养

研究中心以服务国家战略为出发,围绕立德树人根本任务,打造多学科交叉融合平台,激发学生科研志趣,支撑高水平人才培养。目前,研究中心承担有包括实验教学、学生毕设、学生科创、学生竞赛、学生培训、以及开放实验等教育教学。同时,研究中心积极开展国际学术交流活动,积极拓展学术视野,强化与国际顶尖科学家的交流,旨在为前沿交叉科学院和北京理工大学培养具有综合科研素质与跨学科能力的科学研究人才。

目前,中心共支撑实验教学项目资源5项,新开设实验项目2项,实验课程1项。中心支撑学生使用总数200余人,支撑大学生创新创业训练计划10余项。开展贵重仪器培训7项,参加人数100余人,累计超过200学时。

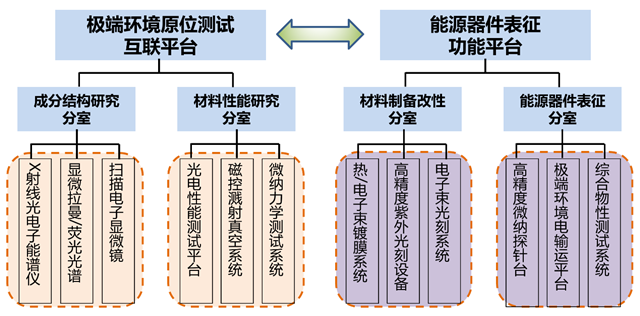

四、科研平台

目前,研究中心建设有极端环境原位测试互联平台、能源器件表征功能平台等极端环境实验表征平台,涵盖成分结构研究、材料性能研究、材料制备改性研究以及能源器件表征等。中心现有扫描电子显微镜、X射线光电子能谱、磁控溅射真空镀膜系统、热/电子束镀膜系统、高精度紫外光刻设备、电子束光刻系统、超精准全开放强磁场低温物性研究系统、脉冲激光沉积系统等大型仪器设备20余台,实验室固定资产总值超3000余万元。

五、代表性科研成果

研究中心围绕复杂环境下能量获取、存储与释放的科学基础,通过探索电极电解质界面电荷与物质耦合输运过程,理解复杂结构电极界面上微纳力学特性及物质和能量转化反应机制,揭示多相复杂电化学固液界面形成、结构及其演变规律。近五年在Science, Nat Photonics, Nat Energy, Nat Commun, J Am Chem Soc, Angew Chem, Adv Mater, Acta Mater等国际顶级期刊发表论文200余篇。承担包括国家重点研发计划、国家自然科学基金、国防基础研究、北京市自然科学基金等科研项目30余项,总经费超过3000万元。

(数据截至2025年7月,责任人:黄佳琦)