北京理工大学2024年徐特立奖学金获得者王昶力:铭记“少年强,中国强”,扎根“碳达峰,碳中和”

2024年5月29日,北京理工大学最高荣誉奖学金——徐特立奖学金获奖名单出炉,8名本科生、5名硕士研究生、5名博士研究生,共18名优秀北理学子获此殊荣。前沿交叉科学研究院/化学与化工学院2021级硕士研究生王昶力从众多参评者中脱颖而出,荣获2024年徐特立奖学金。让我们一起聆听他的故事,走进他的读研之路。

立足大局,心怀“国之大者”

读研,是奋勇拼搏、不断进取的三年。课题组为王博教授领衔的功能多孔材料课题组,在王博教授和杨文秀副教授的悉心指导下,王昶力的研究课题是基于可再生能源储存的电能,进行电化学CO2转化。该课题面向的是“碳达峰、碳中和”的国家战略目标,不仅可以降低CO2排放,还可以将CO2转化为具有高附加值的化学品和燃料,这对缓解全球的温室效应具有重要意义。无论是催化剂材料的设计合成,还是电化学反应器件的不断优化,均为目前催化剂开发的关键瓶颈。国家需要什么,我们便研究什么,基于这样的想法,王昶力选择了迎难而上,直面这项严峻挑战。

天行健,君子以自强不息

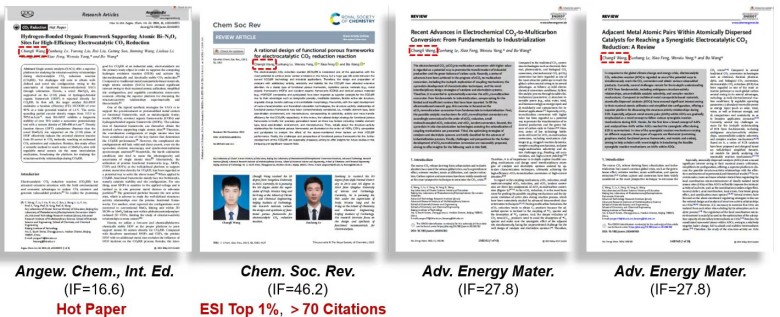

从催化剂的设计到反应器的优化,进行了不断的尝试,遇到了无数次的失败。但依旧坚信,每一次失败的积累,都会离突破瓶颈更近一步。王昶力一步步地总结失败的经验,然后继续开启新一轮的尝试。终于,团队创新地提出混合配位策略,从原子尺度出发,原创性构筑了2例功能多孔框架材料基高性能催化剂,分别实现了电催化CO2至甲酸和多碳产物的高效转化。论文以第一作者发表在化学领域国际顶级期刊Angew. Chem., Int. Ed.(影响因子16.6)、Chem. Soc. Rev.(影响因子46.2)、Adv. Energy Mater.(影响因子27.8)。

突破性成果一经报道,立刻受到了来自海内外顶尖科学家的广泛关注、同行间的广泛交流,面对所取得的优异成果,王昶力难以抑制内心的喜悦,一切尽是苦尽甘来!

但这只是一个阶段性的终点,同时也是未来挑战的新起点。王昶力持续扎根科研第一线,依托前沿交叉科学研究院和化学与化工学院提供的优质平台,参与国防重点项目、国家自然科学基金等,深入推进技术转化,为全面达成工业化指标而努力,助力实现“碳达峰、碳中和”的国家战略目标。

会当凌绝顶,一览众山小

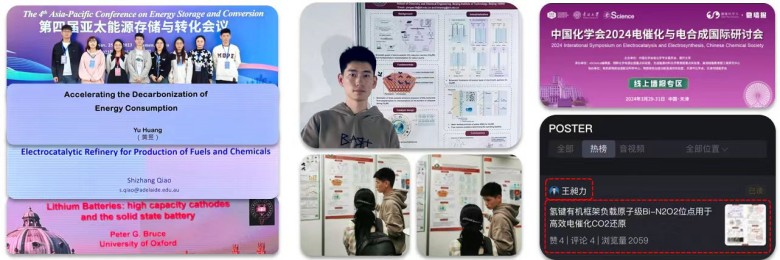

研究生生活,始于科研,但不只于科研。积极参加各类的交流活动,去感受厚重的历史文化,去接触前沿的思想碰撞,去拓展多维的视野和眼界。

连续2年暑假,王昶力代表北京理工大学参加高校间的访学交流。在厦门大学的嘉庚创新实验室,参观了产学研一体化的创新平台,充分开拓了对电化学未来发展的想象;在香港中文大学物理系,参观了依山而建的高锟楼,与意气风发的中大学生进行亲切交流;在中山大学的早期建筑群,感受它的历史岁月与精神风骨。

王昶力也曾2次参加电化学国际顶级会议,有幸与诺贝尔物理学奖得主等电化学领域专家进行线下交流,与来自全球的优秀科研工作者相识并保持长期联系。

王昶力也多次参加全国、校级、学院组织的党支书培训班,在革命圣地西柏坡和延安触摸红色文化与历史,传承红色精神。肩负新时代青年的使命,把“肯服务、有担当”落实于支部建设,推进一系列特色党日活动,促进支部良性发展。

结语

习近平总书记说过,“幸福都是奋斗出来的,奋斗本身就是一种幸福”。王昶力的三年成长,是北理工学子传承“延安根、军工魂、领军人”红色基因的生动体现,发扬“德以明理,学以精工”校训的生动实践,坚定“实事求是,不自以为是”学风的生动展现。他的成长,受益于前沿交叉科学研究院致力打造的科技交流和融合创新的人才培养新模式,受益于功能多孔材料课题组搭建的一流科研创新平台。未来,王昶力将继续以国家需求为导向,不忘初心,砥砺前行,为国家科技发展助力。

个人简介

王昶力,2021级化学专业硕士生。硕士期间学业成绩均分90.5,曾获徐特立奖学金、北京理工大学研究生学业奖学金特等奖2次、首届全国大学生电化学测量技术竞赛优秀奖;获评北京市优秀毕业生、北京理工大学优秀学生、优秀团员、优秀团支部等荣誉。硕士期间,累计发表SCI论文13篇,其中以第一作者在化学领域国际顶级期刊发表SCI论文5篇,累计影响因子130+,累计被引100+次。

导师介绍

王博:北京理工大学党委常委、副校长,高能量物质前沿科学中心主任,教授。国家万人计划领军人才,国家杰出青年基金获得者,科技部中青年科技创新领军人才。获“科睿唯安世界高被引科学家”,“中国化学会青年化学奖”,北京青年五四奖章等荣誉。现任中国科协常务委员,教育部科技委委员;国际IZA学会MOF Commission常务理事,科技部氢能专项总体组专家,中国交通部环境与可持续发展学会常务理事,国际电化学能源科学院(IAOEES)理事,中关村氢能技术联盟副理事长,中国交通部环境与可持续发展学会理事,兼职担任京津冀国家技术创新中心理事;APL Materials主编,中国化学快报、中国化学学报和Scientific Reports等杂志编委,安全与环境学报副主编。主要从事新型纳米多孔材料、开放框架聚合物理论与设计及其在关键分离过程、环境防护以及能源气体生产与储能等领域的应用研究。在 Nature、Science、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed. 等学术期刊上发表100余篇论文。

杨文秀:北京理工大学,博导,特别研究员。主要从事功能化纳米材料的合成及其在催化、新能源领域的应用(电解水、燃料电池和CO2还原等)。近年来,已经以第一/通讯作者的身份在 J. Am. Chem. Soc. 、 Angew. Chem., Int. Ed. 、 Adv. Energy Mater. 、 Chem. Soc. Rev. 、 Trends Chem. 、 Energy Environ. Sci. 、 ACS Energy Lett. 等国际著名期刊上发表论文39篇,总引用4900余次。申请发明专利9项,授权6项。此外,主持国家自然科学基金项目3项、博士后基金1项、中石油科技创新基金1项、北京理工大学启动计划1项。担任《Nano Research Energy》、《Nano-Micro Letters》、《结构化学》期刊青年编委。

功能多孔材料课题组介绍

功能多孔材料课题组主要从事设计合成新型金属有机骨架材料(配位聚合物)和炭基骨架材料及其复合物,研究其在氢气和天然气储存领域的应用;研究空气电池和燃料电池的活性电极材料及其新型功能隔膜材料,着力于通过功能基元序构构建高性能新材料,探究纳米通道中的物质传递过程,揭示功能基元序构材料中蕴含的规律,发展复杂体系下的多物质协同传输机制,为燃料电池等领域提供理论和材料基础;研究其在气体吸附、分离以及有毒有害气体捕捉、微量污染物净化领域的应用;研究高效化学催化、电催化与光催化以及催化剂的回收与利用。课题组依托北京理工大学双一流、“985工程”等项目、平台的支持,初步构建了一支高水平的学术研究团队,包括教授3人、副教授8人等。团队将“服务国家战略、坚持创新导向、强化基础研究和原始创新、突破关键核心技术”作为目标,主持多项国家自然科学基金、军委科技委项目等,在服务国家战略尤其是国防事业发展等方面获得了突破性进展。

课题组主页 https://bowang.bit.edu.cn/chinese/index.htm