北理工课题组在极端环境下金刚石高压合成方面取得新进展

近日,北京理工大学前沿交叉科学院陈亚彬教授课题组在极端环境下金刚石的高压制备方面取得重要研究进展,该工作系统揭示了纳米碳前驱体在高温高压合成金刚石过程中的维度效应及其转变机制。相关研究成果以题为“Dimensionality effect of nanocarbon precursors on diamond synthesis under extreme conditions”发表在国际知名学术期刊《Advanced Materials》上,论文第一作者为北京理工大学化学与化工学院硕士毕业生明嘉欣,通讯作者为北京理工大学陈亚彬教授和南京大学胡征教授。

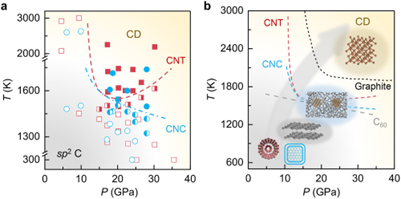

众所周知,金刚石以其独特的物理化学性能,被广泛应用于纳电子学、光学和生物医疗等领域。自1955年F. Bundy等科学家首次实验金刚石的人工合成以来,高温高压条件下金刚石的合成机理以及不同碳前驱体与金刚石产物间的转化关系,一直是该研究领域的关键科学问题。陈亚彬教授课题组采用不同维度的纳米碳材料为反应物,对比研究发现,零维碳纳米笼(CNCs)与一维碳纳米管(CNTs)在高温高压下均经历结构坍塌、石墨化、非晶碳与纳米金刚石团簇混合物,最终转变为高品质的立方金刚石。进一步绘制了详细的压力—温度(P-T)相图,直观呈现了前驱体的几何维度对金刚石相转变的重要影响。如图1所示,随着前驱体维度的增大,其临界温度和临界压力逐渐增加。

图1. 多种纳米碳前驱物的压力—温度相图及其结构转化路径。

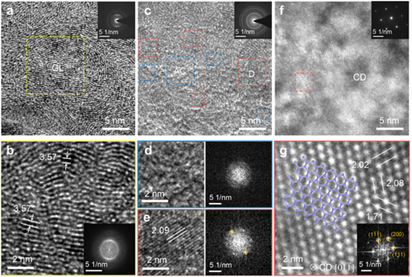

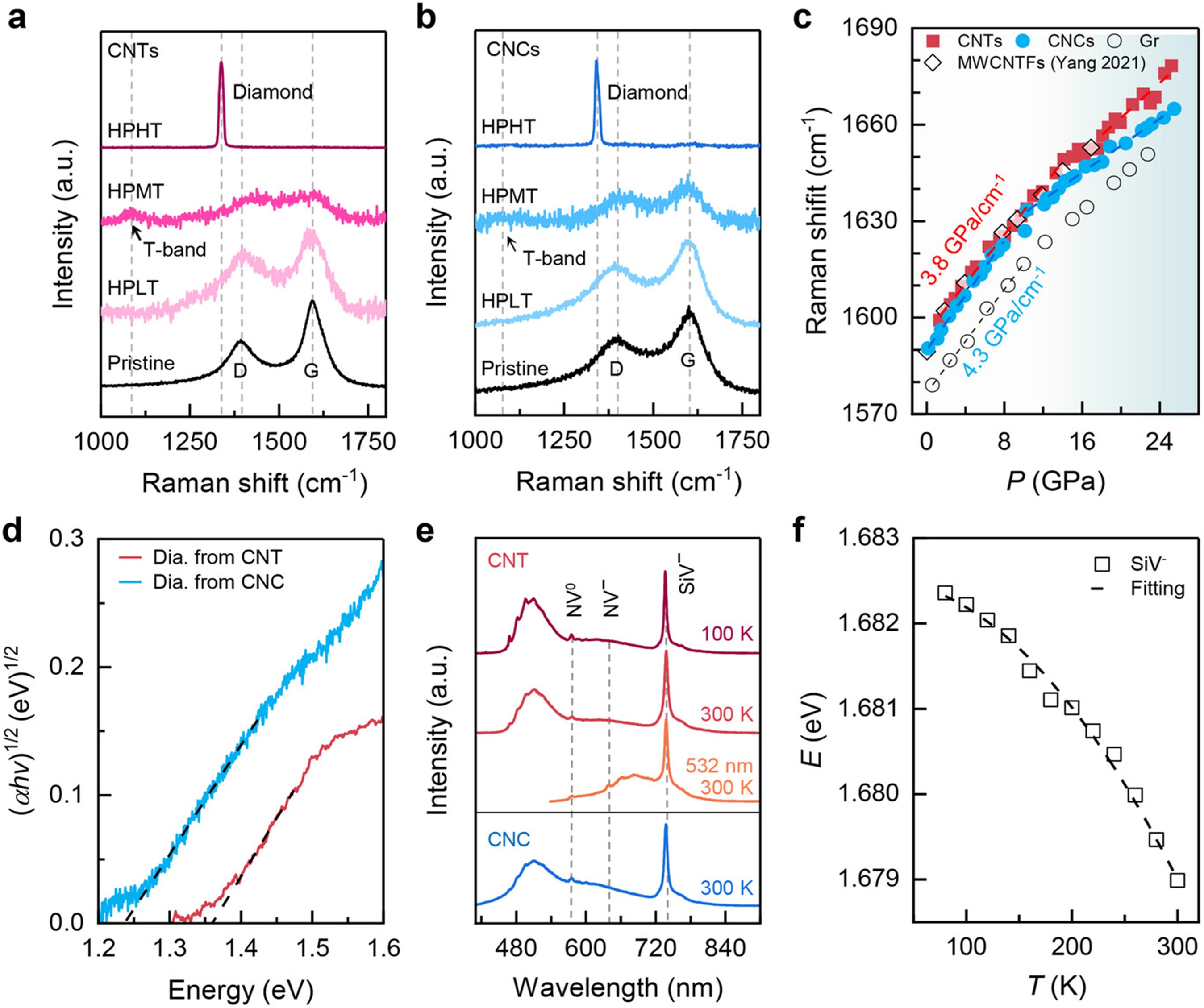

基于高分辨透射电镜和显微拉曼光谱等表征手段,深入探究了不同极端条件下纳米碳材料的微观结构及其与压力/温度的依赖关系,如图2所示。一维碳纳米管和零维碳纳米笼首先在高压下发生结构坍缩,然后形成类石墨相;进一步地,随着温度进一步升高,类石墨相转变为含有嵌入金刚石纳米团簇的混合相。当达到临界温度时,最终转化为立方金刚石相。此外,研究团队通过微区荧光光谱测试发现,所得立方金刚石产物中展现出了丰富的发光色心,如NV0、SiV0、SiV-等,这在量子加密、电磁信号探测等领域具有重要的应用前景。

图2. 1D CNTs前驱体在不同压力/温度条件下的转化产物。

图3. 极端环境下转化产物的光学性能表征。

该研究成果可为极端条件下碳纳米材料向金刚石的转变机制研究提供一定参考,对后续推动金刚石及其衍生材料的结构可控制备与应用具有重要意义。该工作第一完成单位为北京理工大学,并得到了南京大学、苏州纳米技术与纳米仿生研究所、温州大学等多个单位的鼎力合作帮助。

原文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202511137

附作者简介:

陈亚彬,教授,博导,国家高层次青年人才。长期从事高压高温等极端环境下功能材料的多场耦合效应研究,发展金刚石对顶砧高压高温技术并探究功能材料在多物理场作用下的结构控制与动态调控。课题组仪器设备齐全,配备共聚焦显微拉曼光谱、低温强磁场系统、双面激光加热系统、电输运测试平台等。近年来主持承担了自然科学科学基金委、XXX等项目多项;已发表SCI期刊论文60余篇,申请/授权发明专利10余项。